b #10

Jul.04

|

O virtual é o verdadeiro domínio do Hacker. É a partir do virtual que o hacker produz sempre-novas expressões do actual. Para o hacker, o que é representado como sendo real é sempre parcial, limitado, talvez mesmo falso. Para o hacker há sempre um excedente de possibilidades expresso no que é actual, o excedente do virtual.

[…]

Agir como hacker é produzir ou aplicar o abstracto à informação e expressar a possibilidade de novos mundos.

[…]

O interesse de classe dos hackers reside em libertar a informação das suas limitações materiais.

(McKenzie Wark, A Hacker Manifesto, version 4.0)

Como vimos, a primeira geração de hackers, apesar de acreditar na capacidade da tecnologia poder contribuir substancialmente para melhorar o mundo, nunca se mostrou demasiado preocupada com os efeitos reais das suas acções, comprazendo-se sobretudo na manipulação, umas vezes paródica, outras meramente virtuosa, da matéria digital. Mas em certa medida, mesmo inconscientemente, os hackers sempre foram modificadores do mundo ou, para repetir uma expressão que corre há muito na net: quer eles o saibam ou não, ser um hacker é ser um revolucionário. É então necessário traçar uma linha distintiva clara entre essa ingenuidade benigna, moralista e positiva da primeira geração de hackers e a ingenuidade descrente, amoral e negativa da geração que se lhe seguiu e, ainda, uma segunda linha de demarcação entre essas duas posturas ingénuas e uma outra mais implicada e consciente dos desafios do virtual tecnológico que surgiu mormente a partir do início da década de 90. Convém ainda acrescentar que a pluralidade problemática da segunda geração de hackers se deve em grande parte à coexistência de todas estas situações (e outras ainda de definição mais complexa e híbrida) sob o manto da chamada cultura hacker. Ora, como encontrar um denominador comum a este comunidade tão desdobrada em pequenas subculturas e que se mostram mesmo contraditórias em vários aspectos?

É nossa convicção que esse elemento comum, capaz de definir uma cultura enquanto tal, se encontra no entendimento especular que o hacker tem das relações entre real e virtual (e, aqui, sublinhamos uma vez mais, o virtual em causa é o da ilusão tecnológica do ciberespaço), embora com diferenças que importará aclarar.

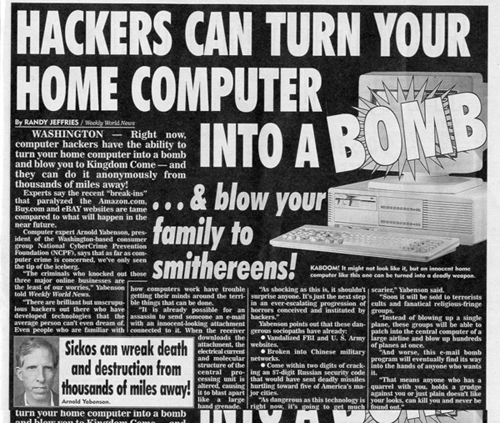

O domínio de acção do hacker não é o dos espelhismos tecnológicos mas sim o regime especular que estes instauram. Para o hacker, independentemente daquilo que o HJF possa dizer sobre o assunto, a tecnologia é apenas instrumental e o motor da sua actividade é a imaginação. Esta imaginação hacker (Thomas, 2002: 5) pode assim aproximar-se à ficção suprema dos espelhos de que nos fala Cacciari: “De um lado, o espelho mostra-nos o negativo de toda a presença, a ficção de toda a manifestação, o ser fenómeno de toda a realidade [...]. Do outro, sempre, no mesmo tempo, o espelho imagina, ele é a força, a potência da imaginação, que não reproduz nada «servilmente»” (2000: 54). Mas essa imaginação hacker só é possível porque o espectáculo passou a ser o mapa deste novo mundo, recobrindo exactamente o seu território (Debord), dando a ilusão de que uma acção centrada sobre o domínio do aparente pode ter efeitos reais, como se uma espécie de duplo assombrasse o mundo, o duplo da abstracção. Essa ilusão é a base daquilo a que nos referimos, no título deste texto, como sendo a mitologia do especular na rede. Disso é exemplo a particular mitologia do terrorismo na net (CAE, 1995), com diversos rostos e muitos propósitos, cujo terror só é compreensível se aceitarmos que os simulacros passaram a ter efeitos directos sobre a matéria. Um pouco como se a nossa existência virtual tivesse adquirido um corpo real, ganhando assim a capacidade de produzir efeitos reais sobre a nossa existência (o que não deixa de ser verdade).

Mas, se podemos encontrar um traço comum às diversas comunidades de hackers nessa visão especular que desdobra o mundo entre um real e um virtual, e que apenas é imaginável devido à natureza abstracta do código binário, será agora o momento de procurar apontar esquematicamente algumas das diferenças essenciais entre as várias configurações dessa mitologia do especular, não deixando de lembrar que a cultura hacker é somente um sintoma de mudanças mais profundas nas nossas sociedades (e bem que alguns dos esquemas que iremos propor poderiam com propriedade ter uma utilização mais abrangente).

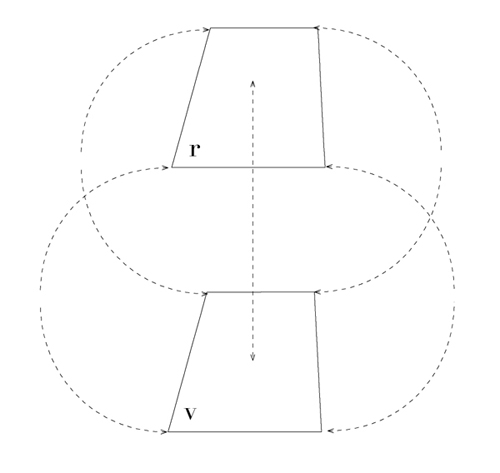

Consideremos, por razões metodológicas e como ponto de partida, essa primeira geração de hackers encerrada no abraço cego dos novos territórios do digital e que procurou esquecer as armadilhas da carne através de uma imersão na pureza interna do código. Foi, como vimos, uma geração que se relacionou euforicamente com a tecnologia e que dividiu claramente as fronteiras entre real e virtual através dos velhos programas dualistas organizados com recurso a uma verticalidade transcendental. Um esquema desse programa poderia ser assim desenhado (real e virtual podem trocar de posições e estabelecer relações de diverso tipo, mas não deixam nunca de se confrontar através de um eixo vertical):

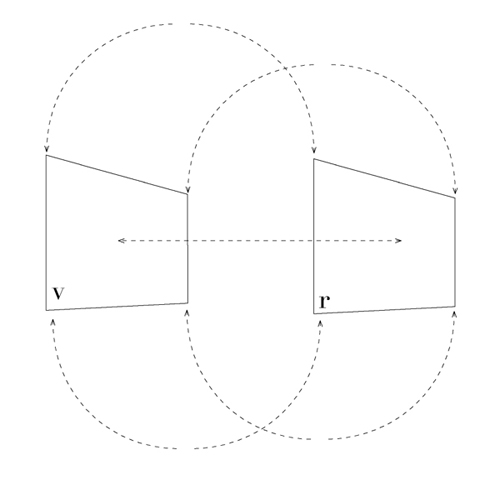

Esta fractura inconciliável entre as duas metades de um mundo cindido, na verdade dois mundos, viu-se posta em causa com a segunda geração de hackers, dando lugar ao aparecimento de uma nova situação de confronto entre os dois planos. Sujeitos a uma rotação, os planos (r e v) continuaram a opor-se, mas agora a partir de um eixo horizontal, o que configura já uma anulação do transcendente, substituído por uma relação mais próxima de uma coexistência imanente. Os dois mundos coexistem neste modelo sem uma separação clara entre o visível e o invisível, a realidade e o seu fantasma; não resta qualquer evidência de uma hierarquização que oponha um mundo superior a um mundo inferior, como acontecia no anterior esquema. Se aí o virtual era sobretudo o transcender da carne, agora o virtual passou também a ter uma existência real. Já não se trata de transcender a carne mas sim de viver com o simulacro. A ansiedade que o primeiro esquema ilustra é ainda a do absolutismo da realidade, mas esta outra é já a do absolutismo do virtual que parece querer tomar conta de toda a existência. Por isso ainda a insistência defensiva numa divisão entre os dois planos (r e v), tentando manter as fronteiras entre real e virtual no limite do possível:

Na prática esta reconstrução da mitologia do virtual, colocando-o fora de qualquer transcendentalidade, foi forçada pelos próprios acontecimentos. Com a massificação do acesso às ferramentas digitais e às redes de computadores e a ocupação dos espaços computacionais pelas estruturas do poder, os hackers deixaram de ser uma ameaça apenas para uma comunidade restrita. A tomada de consciência de que a nossa existência cibernética é real e não apenas uma ficção tecnocientífica colocou decisivamente o virtual a par com o real. Por isso, as actividades dos hackers passaram a ser olhadas como reais (benignas, ameaçadoras ou mesmo diabólicas, conforme os casos), e os hackers tiveram também de procurar adaptar-se à repentina existência (i)legal dos seus actos. Aliás, a comunidade hacker aprendeu rapidamente a lição: a sátira destrutiva (com ou sem objectivos claros) substituiu a paródia à tecnologia.

Porém, é importante recordar que os dualismos transcendentais face ao virtual tecnológico não desapareceram do seio da comunidade hacker, tendo continuado a subsistir como um dos seus fluxos culturais, resultando até, com frequência, no desencadear de formas híbridas e de difícil delimitação.

Mas esta esquematização estaria incompleta sem mais um desdobramento da lógica especular do hacker, aquela que foi introduzida pelo hacktivismo, ou, para ser mais preciso, pelo net.hacktivismo. Esta subcultura hacker surgiu em força em plena década de 90, com o boom da internet e o crescimento exponencial deste gigantesco arquivo, agora interconectável como nunca, e que autorizou definitivamente o desenvolvimento das sociedades de controlo (Deleuze, 1990), substitutas das sociedades disciplinares da modernidade. O aparecimento das sociedades de controlo, fundadas graças à progressiva imaterialização e ao crescente nomadismo do capital e das suas estruturas de poder, é justamente a peça que nos faltava para situar o nascimento do hacktivismo. Este surge com a consciência de que “a linguagem numérica do controlo é feita de algarismos, que marcam o acesso à informação, ou que o rejeitam” (idem: 244), e no confronto com “a instalação progressiva e dispersa de um novo sistema de dominação” (idem: 247), que diríamos ser a fantasmagoria levada ao seu limite, reavivando-se assim toda uma releitura do espectacular tal como Debord o apresentava: pura abstracção e perda da unidade do mundo.

Em 1994, o grupo Critical Art Ensemble (CAE) apresenta um panfleto— Electronic Civil Disobedience— em que propõe uma acção permanente de Desobediência Civil Electrónica partindo precisamente do pressuposto de que o poder e o capital existirão apenas como pura abstracção e “que uma forma abstracta será provavelmente encontrada num lugar abstracto, ou para ser mais específico, no ciberespaço”[3]. Com a recusa do poder em assumir formas visíveis e sedentárias e a sua retirada para o domínio da fantasmagoria, não restará outra opção — segundo o CAE — às forças de contestação social senão optarem por estratégias e tácticas nómadas nesse mesmo território do virtual cibernético. E como o poder nómada criou imediatamente os seu próprios fantasmas no virtual — o seu lado negro —, bastará ocupar esse espaço de sombra para dar corpo efectivo à Némesis vingadora que irá castigar a tentativa de subversão da ordem das coisas pelo poder nómada. Estes são, também, os princípios fundadores do hactivismo na net., na sua crença subversiva na possibilidade de desenvolvimento de um contra-poder de existência volátil e irredutível.

É assim que o esquema anterior, acrescentado agora desse plano de sombra rebatido, se apresenta com a seguinte configuração:

Tal como aconteceu com os heréticos Especulares de Borges, as mitologias fundadoras do hacktivismo na net recuperaram uma visão especular do mundo e uma crença na divisão entre real e virtual julgando assim encontrar as soluções para os problemas do real nesse território impoluto do virtual; desdobraram também esse virtual numa espécie de segundo reflexo: o de um virtual invertido ou, dito de outra forma, real reinvertido. A partir desse enclave sombrio, as hordas bárbaras dos verdadeiros nómadas do ciberespaço, como lhes chama o CAE, poderão então ocupar os domínios da civilização electrónica e, atingido esse objectivo, o próprio mundo. Isto é, para este grupo de artistas/activistas, invadir a net é o mesmo que invadir o mundo. Esta tese é obviamente problemática e dá origem a uma série de equívocos que os próprios hacktivistas não conseguem iludir.

Em 1995, o mesmo CAE descreveu os dois mais importantes projectos da luta contra esse poder difuso: a) restabelecer o ser orgânico “como o centro da realidade, colocando de novo o virtual no seu lugar devido como simulacro”, já que só assim poderão “os ambientes virtuais servir uma função utópica”; b) defender o direito à acção política no ciberespaço pois “se perdermos o nosso direito de protestar no ciberespaço na era do capital como informação, teremos perdido a maior parte da nossa soberania individual”. Como facilmente se pode constatar, estas duas afirmações são em parte contraditórias, na medida em que solicitam num mesmo tempo um retorno à realidade — por oposição ao simulacro do virtual — e o direito a habitar na qualidade de fantasma esse virtual. Assim se demonstra como se perdeu em segurança o que se ganhou em ambivalência com o fim das divisões transcendentais do mundo.

Apesar do seu carácter problemático, esta ideia de um espaço de sombra no plano do virtual tem os seus atractivos, como podemos verificar no apelo romântico — o da net como ruína — que seduziu, por exemplo, Hakim Bey. E só assim se explica que um adepto do mais rígido realismo pela via da sua Organização Imediatista, defensora da abolição de toda a mediação tecnológica, se tenha deixado encantar por esse lado negro da internet, a que Bey chamou contra-rede. E como “qualquer medium tem a sua forma e o seu espectro”, foi nessa forma espectral que Bey encontrou a sedução dos Ciberzombies (1997), um território fantasmático onde as suas Zonas Autónomas Temporárias (ZAT) poderiam aparecer e desaparecer sem deixar rasto. As ZAT — uma herança situacionista — ocupam o espaço vazio dessa zona de sombra e, apesar do seu carácter espectral, “«existem» no espaço-informacional assim como no «mundo real»” (Bey, 1991); isto é, vão-se desdobrando, através de um jogo especular, entre várias existências sem que possamos discernir com clareza a sua forma. Contudo, nesse mesmo texto, Hakim Bey não deixa de avisar contra aquilo que para é si a essência sinistra da net: a sua natureza mediadora. E é exactamente na busca de uma quimérica anulação de toda a mediação, que alguns no campo da estética tendem a reduzir erroneamente ao desejo sempre confessado das vanguardas — desfazer a cisão entre a arte e a vida — que se encontra um dos paradoxos do hacktivismo, porque sem a potência do simulacro também anulamos a imaginação e, como recorda Cacciari, há nos espelhos uma estranha força demiúrgica… Ora, se o hacktivismo se reclama herdeiro directo das vanguardas estéticas e políticas mais radicais, realinhadas agora face à imaterialidade e nomadismo das estruturas de poder, também são muitos os equívocos gerados pela realização efectiva do virtual tecnológico no seio do net.hacktivismo. Mesmo assim, propostas como as do CAE e as de Hakim Bey são particularmente interessantes porque nos permitem repensar o especular no quadro das relações entre estética política e já não com base apenas nos espelhismos tecnológicos.

Como vimos, e apesar de todos os seus desdobramentos, a(s) cultura(s) hacker não se conseguiram libertar por completo de uma visão dualista que desenha de um modo linear as oposições entre uma visão eufórica e uma visão disfórica do virtual digital, ou entre as ambivalentes relações da realidade e com os seus fantasmas tecnológicos. Escapar aos dualismos provocados pelo absolutismo do real, apenas para cair numa nova angústia provocada pelo absolutismo do virtual e que irá gerar por sua vez os seus desdobramentos dualistas, por mais complexos que estes sejam, não parece ser a melhor solução.

Se conseguirmos manter a consciência de que a reserva fundamental para a nossa relação com o mundo continua a ser essa entidade complexa a que chamamos corpo — independentemente de todos os desafios a que vem sendo sujeito —, talvez sejamos também capazes de habitar com relativa segurança este espaço de indeterminação do virtual tecnológico em que o simulacro ganha corpo, ou pelo menos deixa de ter claramente uma existência fantasmática. Para isso resta-nos abandonar as categorias moralizantes que opõem a verdade à mentira, para aceitarmos a potência imaginativa do simulacro, já não o limitado virtual digital [4] , mas sim esse outro virtual, mais complexo e pleno de cintilações, de que nos fala, por exemplo, Deleuze.

Outubro de 2003

Notas

[3] Esta ideia de que o poder se terá refugiado numa intangibilidade que o ciberespaço parece oferecer de mão beijada é também ela uma ilusão que esquece que esse mesmo poder continua a centrar-se fundamentalmente no espaço físico em que nos movemos. Se outra coisa não tivesse surgido, basta lembrar o verdadeiro terror que o 11 de Setembro provocou, dirigido que foram os ataques sobre alvos concretos, capazes de exercerem não apenas uma destruição de símbolos incontornáveis do poder americano, mas também de causarem um elevado número de perdas humanas e materiais. Aqui, o terrorismo não escolheu os fluxos informacionais e abstractos para agir. E se o poder tivesse de facto abandonado este mundo, bastava deixarmo-nos ficar onde estamos para nos vermos livres dele…

[4] Ou, como diz José Gil, esse virtual ainda pouco virtual, ao qual faltará um pouco mais de virtual-transcendental (“Um virtual ainda pouco virtual”, Revista de Comunicação e Linguagens, nº 31).

Bibliografia

AGAMBEN, Giorgio , Medios sin fin, Valencia, Pretextos, 2001(1996)

BEY, Hakim, Immediatism, Edinburgh and San Francisco (CA), AK Press, 1994

BLUMENBERG, Hans, Work on Myth, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1985

BORGES, Jorge Luís, O Aleph, Lisboa, Editorial Estampa, 1993 (1957)

CACCIARI, Massimo, Le Dieu qui danse, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle et Éditions Mollat, 2000

DEBORD, Guy, A sociedade do Espectáculo, Lisboa, Mobilis in Mobile, 1991 (1967)

Idem, Levantamento das citações ou desvios de ‘A sociedade do espectáculo’ , Paris, Farândola, 2003

DELEUZE, Gilles, La Logique du Sens, Paris, Les Éditions du Minuit, 1969

Idem, Pourparlers, Paris, Les Éditions du Minuit, 1990

EVANS, G. R., A Brief History of Heresy, London, Blackwell Publishing, 2002

GIL, José, “Um virtual ainda pouco virtual”, “Revista de Comunicação e Linguagens” nº 31, Lisboa, Relógio d’Água,

Fevereiro de 2003, pp- 11-18

HIMANEN, Peka, The Hacher Ethic, New York, Random House, 2001

LEVY, Steven, Hackers: Heroes of the computer revolution, New York, Penguin Books, 2001 (1984)

MIRANDA, José Bragança de, “As Imagens no Início”, in Imagens Médicas – Fragmentos de uma História (Dir. de

Manuel Valente Alves), Porto Editora/Porto 2001, Porto, 2001, pp. 135-149

NIETZSCHE, Friederich, O crepúsculo dos Ídolos, Lisboa, Guimarães Editores, 2002 (1889)

PARISOT, Roger, B.A.-B.A. des Héresies, Puiseux, Éditions Pardés, 2002

THOMAS, Douglas, The Hacker Culture, Minneapolis and London, University of Minnesota Press, 2002

VANEIGEM, Raoul, As Heresias, Lisboa, Antígona, 1995 (1994)

Na web:

BEY, Hakim:

Critical Art Ensemble (CAE):

Electronic Civil Disobedience (1994)

The Mythology of Terrorism on the Net (1995)

Content : Utopian Promises- Net Realities

WARK, McKenzie:

Hacker Manifesto 2.0

Hacker Manifesto 4.0

WRAY, Stefan:

La desobediencia electrónica civil y la world wide web del hacktivismo: La política extraparlamentaria de acción directa en la red (1998)

Outras:

Hacker Jargon File, versão 4.2.0, 31 Jan 2000

The Hacker Manifesto, by The Mentor (1986)

Estas páginas foram consultadas na Web em Setembro de 2003.

|