|

Os museus fazem parte, do modo mais límpido, das casas de sonho do colectivo.

Walter Benjamin

Na sua obra inacabada Das Passagen-Werk, Walter Benjamin refere-se ao Museu como um lugar de sonhos, um espaço de identificação do imaginário colectivo em que este procura na arqueologia do passado uma impregnação nostálgica e libertadora. Benjamin fala-nos, é certo, da Paris do século XIX e enumera outras casas de sonho do colectivo, mas parece-nos possível afirmar que esses museus oitocentistas serão, em potência e na sua acepção mais lata, um dos lugares por excelência para a concretização dessa deriva do imaginário (1982, pp.423-433). Numa das citações incluídas no seu livro, Benjamin diz-nos mesmo que o Museu foi o problema arquitectónico específico do século XIX e julgamos que não será difícil encontrar na ficcionalidade que está inerente à selecção do seu conteúdo o elemento que conduz essa fantasmagoria sonhadora.

De facto, o século XIX é o momento da fixação de certos modelos heterotópicos, modelos esses que são, segundo Michel Foucault (1967), um garante do escape da imaginação. Essas heterotopias comportam-se como “contra-sítios”, utopias realizadas graças a uma espécie de inversão especular em que todos os sítios reais de uma dada cultura se podem encontrar. Ainda segundo Foucault, o museu e a biblioteca foram as heterotopias acumulativas do tempo típicas da cultura ocidental do século XIX. Esses dois grandes arquivos-enciclopédias correspondiam a uma ideia próxima de uma totalidade arqueológica, fechando “num só lugar todos os tempos, épocas, formas e gostos”, através da construção de “um lugar de todos os tempos fora do tempo” (idem). No fundo, um lugar capaz de suspender a própria passagem do tempo e o desgaste por este provocado, numa imobilidade cristalizadora. Ao escrever sobre La Tentation de Saint Antoine, de Gustave Flaubert, Foucault irá tentar explicar o modo como o imaginário se instala no espaço intersticial do entre-os-textos considerando-o como um fenómeno gerado pela própria biblioteca — “para sonhar, não devemos fechar os olhos, devemos ler” (1976, p. 325). Afirma mesmo que La Tentation foi a primeira obra literária a ter o seu lugar próprio no espaço dos livros, assim como a Olympia ou Le Déjeuner sur l’herbe de Manet colocaram pela primeira vez o problema de uma auto-referencialidade na pintura (idem, p. 326). Flaubert estaria para a biblioteca como Manet para o museu. Foucault situa também Bouvard et Pécuchet, o livro que se seguiu na obra de Flaubert, na linhagem de uma ficção que se constrói a partir de livros já escritos, numa combinatória redesenhada a partir de uma certa erudição, tal qual uma enciclopédia.

Contudo, se seguirmos a análise que Eugenio Donato (1993) propõe para esse mesmo livro de Flaubert, poderemos antes encontrar nessa outra heterotopia acumulativa do tempo que é o museu o modelo e o motor da sua construção. A leitura da babelização imposta pela ficcionalização do mundo que Flaubert operou a partir da biblioteca-enciclopédia mostra-se assim insatisfatória para explicar em toda a sua extensão o drama vivido pelos dois protagonistas do romance: “a sua incapacidade de reconhecer que a linguagem não consegue fixar a natureza das coisas” e constituir por essa via uma representação adequada do mundo (idem, p.13). Bouvard et Pécuchet seria então uma ficção sobre a impossibilidade e a falência dos próprios modelos colectivos de representação. Restaria o recurso a uma política do fragmento que não é mais do que um dos destinos imaginados para as personagens deste livro também inacabado — copiar até à exaustão, escrever um livro feito de citações —, e simultaneamente uma aproximação ao processo construtivo utilizado por Flaubert para o escrever[i]. Segundo Donato, uma mais atenta observação da heterogeneidade dos elementos que vão surgindo ao longo do livro revela-se radicalmente distinta da homogeneidade representacional do espaço da enciclopédia-biblioteca:

O conjunto de objectos que o Museu apresenta é sustentado apenas pela ficção de que eles constituam de algum modo um universo representacional coerente. A ficção é a de que um deslocamento metonímico repetido do fragmento para o todo, do objecto para a etiqueta, da série de objectos para a série de etiquetas, possa ainda produzir uma representação que seja de algum modo adequada a um universo não-linguístico. (idem, p.64)

Para este autor, o conceito que melhor define a heterogeneidade de Bouvard et Pécuchet e a sua relação com uma totalidade enciclopédica é o museu, sempre presente nas intricadas fabulações que os protagonistas vão desenhando em volta dos mais insuspeitos objectos. A ficção do museu estará pois na ilusão de que a parte possa representar o todo e que a reunião heteróclita do bric-a-brac museológico se mostre capaz de constituir um todo coerente.

Este outro modo de entender o museu como lugar de sonhos e fabulações pode ajudar-nos a completar um quadro introdutório para o entendimento da instituição museológica como espaço de deriva significacional dos objectos, mas também como lugar de uma intensa manipulação e domesticação da sua própria existência.

Os museus, na sua lógica cumulativa e incorporadora, operaram desde o seu aparecimento no sentido de uma dessacralização dos objectos, tendo surgido no exacto momento em que determinados objectos deixaram de ter um papel seguro num dado quadro mítico. Por isso, e desviando um pouco os argumentos de Thomas Pavel (1986), terá sido, entre outros aspectos, do enfraquecimento da crença nas construções mitológicas associadas a esses objectos que surgiu a ficção museológica. Outro modo de olhar para esta descontextualização do objecto artístico é sublinhar a perda da sua função social, o modo como este viaja de um contexto sagrado para um outro profano, desligando-se do real quotidiano e procurando progressivamente uma autonomia e auto-referencialidade. Nessa viagem, os objectos incorporados no museu terão perdido a protecção e a coerência totalizante e inviolável do espaço do sagrado e, por isso, como qualquer outra ficção, os museus viram-se obrigados a recorrer a todos os meios possíveis para se fazerem reconhecer e aceitar. É que, como recorda Pavel, se não medimos a verdade de um mito, já as ficções estão constantemente sujeitas a julgamento e cabe-lhes construir e fornecer os seus próprios instrumentos de legitimação. Assim, os museus foram revelando a construção de intrincadas narrativas capazes de explicarem e conferirem um sentido aos seus espólios.

Essas narrativas, que se supunham a cada momento universais e universalizantes, foram-se apurando, na insistente tentativa de se afastarem da frivolidade ficcional, mas afiguraram-se sempre incapazes de se libertarem desse peso. Aliás, parecia até que à medida que iam perdendo a sua ingenuidade, isto é, que se mostravam conscientes da necessidade de ocultar o seu carácter ficcional, mais a sua pretensão universalizante ia sendo colocada em causa.

De facto, o museu oitocentista que fascinava Benjamin entrou no século XX sujeito a mutações de diversa ordem, colocando em causa a coerência interna das narrativas que o sustentavam e obrigando a um maior refinamento das suas estratégias de legitimação. Os museus, muito particularmente aqueles ligados à história da arte, sempre se construíram a partir de uma narrativa que pressupunha um enredo central e ordenador. Ora, a proliferação de reproduções de obras de arte retirou ao museu o exclusivo na construção dessas narrativas, de um enredo central passámos, numa lógica exponencial, a um estilhaçar das centralidades. O Museu Imaginário de André Malraux (1947) não é mais do que a fixação deste fenómeno de colectivização da arte. Para Malraux, a solução salvífica para a heterogeneidade museológica residia exactamente neste nascimento de uma linguagem universal da arte, paradoxalmente centrada na individualização das escolhas. O segundo momento de descontextualização das obras — primeiro arrancadas à sua existência pelo museu — que a intensa proliferação das suas reproduções representa, acaba pois por conduzir a mais um passo decisivo no caminho da autonomização da arte. Esta democratização do imaginário passaria pela atribuição a cada um da possibilidade de escrever a sua própria ficção[ii]. Contudo, na leitura de Malraux, há ainda uma grande narrativa subjacente a este museu imaginário, o do destino da própria humanidade.

Bem sabemos que esta colagem ao museu de um carácter ficcional revela um entendimento bastante lato do conceito, embora por outro lado nos pareça que a incorporação da instituição museológica na classe dos dispositivos ficcionais é talvez a melhor forma de dar um enquadramento conceptual à imagem do museu como a casa de sonho do colectivo de que falava Benjamin. Mas o museu, para além de poder ser encarado dessa forma foi também desde sempre um mecanismo de controle do discurso, uma instituição legitimadora e ordenadora. Para um objecto, entrar no museu significava passar a pertencer à tradição e ser incorporado numa narrativa normalizadora.

Para as vanguardas artísticas do início do século, imbuídas como estavam de uma lógica transgressora e de ruptura, o museu era o garante dessa tradição, o lastro que era urgente libertar para permitir o movimento em direcção ao desconhecido e o restabelecimento da ligação perdida entre a arte e a praxis vital. Mas a mobilidade que as instituições do mundo da arte sempre cultivaram, levou a que em muito pouco tempo esse mesmos desvios fossem integrados na norma. A exterioridade fracturante de uma anti-tradição viu-se rapidamente no centro legitimador. A fronteira entre exterior e interior esvaziou-se repentinamente. Parecia já não haver nenhuma tragédia revolucionária para cumprir, apenas uma farsa mimética e destituída de conteúdo[iii]. É este o contexto de uma crise cultural que as neovanguardas tiveram de enfrentar a partir do pós-guerra (e em especial nas décadas 60 e 70). O anátema fársico da morte das vanguardas abateu-se sobre as práticas artísticas que procuraram recuperar a herança das vanguardas ditas históricas. As neovanguardas tiveram pois de lidar com a ausência de um exterior, com a impossibilidade de manter a lógica transgressora e de ruptura que parecia ser o destino eterno das vanguardas. Um confronto com as instituições do sistema das artes — e muito particularmente com o museu —, que já não admitia a manutenção da dualidade tradição/anti-tradição, irá tornar-se o eixo da acção de muitos artistas dessa geração. Um determinado modelo de crítica institucional servirá como instrumento defensivo contra a lógica incorporadora e anestesiante das instituições.

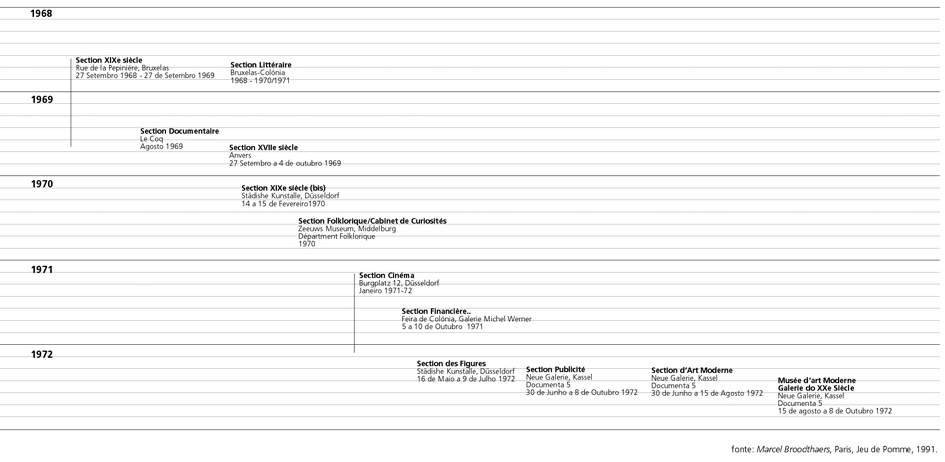

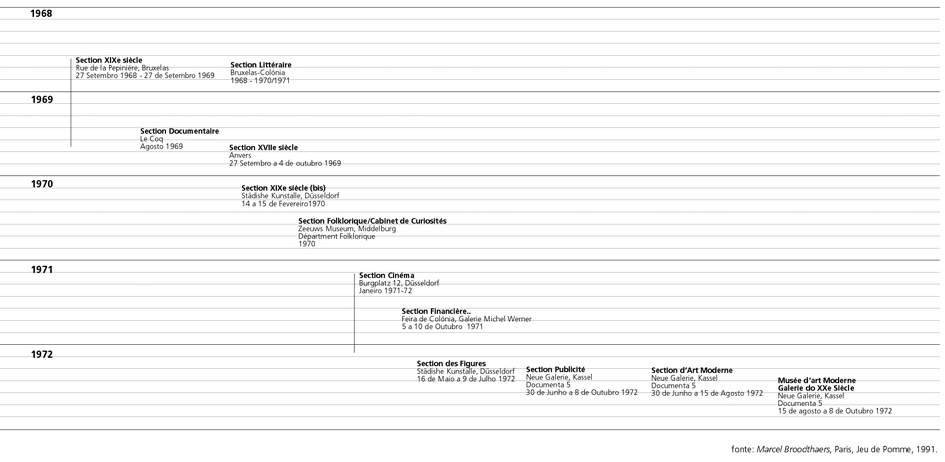

É no centro mesmo deste debate que em 27 de Setembro de 1968 Marcel Broodthaers abre na sua casa-atelier da Rue des Pepinière, em Bruxelas, a Section XIXe Siècle do seu Musée d’Art Moderne, Département des Aigles. Durante exactamente um ano essa casa vai tornar-se o cenário e o corpo de uma narrativa de carácter ficcional em que um certo efeito de sucção permitiu suspender temporariamente o real iluminando a verdade da mentira, como referia o próprio Broodthaers. Olhar essa proposta meramente como uma estratégia de crítica institucional é reduzi-la a um estado empobrecedor. De facto, a complexidade deste projecto que irá durar com diversas configurações até 1972, abre espaço para uma reflexão mais profunda sobre a própria ontologia da arte num momento de aparente crise. Neste breve ensaio propomo-nos reflectir sobre a razão da escolha de um dispositivo ficcional para a construção da sucessão heterogénea de objectos e acontecimentos que constituem o Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, buscando assim na própria inquietação e no movimento imprevisível da narrativa ficcional (Blanchot) as respostas para a compreensão dos lances de Marcel Broodthaers.

A aproximação de Marcel Broodthaers ao campo das artes plásticas é demasiado singular para não merecer uma nota prévia. Em 1964, aos quarenta anos, Broodthaers torna-se num desertor da escrita e abre a sua primeira exposição individual na Galerie Saint-Laurent, em Bruxelas. O convite da exposição apresentava, impresso recto-verso sobre páginas de revistas, o seguinte texto:

L’idée enfin d’inventer quelque chose d’insincère me traversa l’esprit et je me mis aussitôt au travail. Au bout de trois mois, je montrai ma production à Ph. Edouard Toussaint le propriétaire de la galerie Saint Laurent. Mais c’est de l’art et j’exposerais volontiers tout ça. D’accord lui respondis je. Si je vends quelque chose il prenda 30%. Ce sont paraît-il des conditions normales

certaines galeries prenant 75%. Ce que c’est? En fait des objects.

Marcel Broodthaers

Moi aussi je me sui demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. Je suis âgé de quarent ans…

Uma fina ironia atravessa estas frases, sobretudo porque se instala uma dúvida sobre o motivo dessa viagem do mundo da literatura para o das artes plásticas. O “eu não sou bom em nada” indica um falhanço de Broodthaers nos seus empreendimentos anteriores ou a constatação de que o esvaziamento das competências oficinais que tradicionalmente estavam associadas as artes plásticas tinha finalmente chegado a um grau zero em que tudo seria permitido, até a si, na sua insinceridade confessada? Ou então, teria Marcel Broodthaers descoberto no comércio da arte um filão inesperado para a sua sobrevivência, um espaço onde uma implosão das competências e das especificidades de cada arte teria passado a admitir qualquer atitude desde que integrada nas convenções de um sistema ensimesmado numa circularidade estéril? Ou teriam sido as amarras mais apertadas, as convenções mais rígidas e a prisão da linguagem associadas à escrita que o teriam aproximado das imagens e dos objectos em detrimento da palavra?

Um dos objectos-escultura presentes na exposição — Pense-Bête — pode ajudar-nos na tentativa de encontrar as razões dessa aproximação. O último livro de Broodthaers à época, precisamente intitulado Pense-Bête, tinha já sido oportunidade para esse desvio que consistiu na individualização gráfica de cada exemplar através de intervenções do próprio artista. Os últimos cinquenta exemplares acabaram objectualizados na escultura que levava o mesmo título. O livro, entendido por Broodthaers como o objecto de uma interdição, é de facto transformado numa alegoria a essa mesma interdição: uma pasta informe de gesso branco reúne agora o maço restante dos livros, iluminando também em certa medida a insuficiência mútua da representação escrita e da representação visual — não podíamos ler o livro sem destruir o seu aspecto escultural. Tratar-se-ia do enterro “de uma prosa, de uma poesia, de tristeza ou de prazer”? O facto, assinala Broodthaers, é que para o espectador essa não era uma questão a colocar perante aquele objecto. Aqueles livros eram agora uma escultura, livros enterrados em gesso. Mas, por outro lado e de um modo surpreendente, Marcel Broodthaers tinha agora um público real[iv]. Pense-Bête evoca pois a pergunta que atravessa o livro Les Muses, de Jean-Luc Nancy (1994): Porque é que há várias artes, e não apenas uma? Nancy identifica uma fractura entre um plural das artes — “Há as musas, e não a musa” — e um singular da arte que terá nascido com o romantismo. O plural das artes estará assim sobretudo ligado a um face-a-face perante a técnica, a uma pluralidade centrada nas próprias contingências do fazer artístico. Já o singular da arte será antes um intraduzível denominador comum, uma construção filosófica, uma abstracção. Mas, segundo Nancy, existe uma irredutibilidade tão forte nessa pluralidade das artes como na unidade do singular da arte, por isso fará apenas sentido falar deste plural e deste singular se formos capazes de entender a singularidade da arte no seu plural e a pluralidade da arte a partir do seu singular: uma espécie de singular plural (ou plural singular). Este é o enunciado problemático da arte circunscrita no seu singular, a constatação de uma clivagem interna a partir do par arte e técnica (Nancy, 1994, p.48). Essa fórmula de confronto acaba por condensar os excessos de um pensamento da arte sem invenção da arte, e de uma profusão da técnica sem pensamento da técnica (idem, p.18). O singular plural será assim a lei e o problema da arte (idem, 1994, p. 30). O objecto-escultura de Broodthaers recorda-nos pois as especificidades de cada arte, ao jogar com a intradutibilidade entre as artes, implodindo a palavra através da imposição do objecto (“Eu utilizo o objecto como uma palavra zero”[v]). É, usando a imagem de Jean-Luc Nancy, como se as artes se comportassem e relacionassem enquanto línguas, sem o serem de facto. A fricção física (técnica?) das artes deixa apenas um estreito espaço para a tradutibilidade, e esse pequeno nada será o vestígio do singular da arte (idem, p.166).

Este efeito implosivo da escrita e a questão do singular plural da arte surgem dessa forma no centro da obra de Broodthaers. É assim que emblematicamente, ao ser convidado em 1974 para conceber a capa da edição belga da revista Studio International, Broodthaers inscreve sobre um fundo negro simplesmente as palavras FINE ARTS, substituindo a letra E pela imagem de uma águia (eagle) e a letra A pela imagem de um burro (ass), reafirmando mais uma vez essa fractura entre um singular e um plural da arte[vi]. Ou então, quando filma La Pluie (Project pour un texte), em 1969, uma pequena obra de dois minutos em que vemos o próprio Broodthaers, sentado, no cenário do jardim da sua casa-atelier, então transformada em Museu, e tendo como pano de fundo um muro com a inscrição Département des Aigles, tentando escrever sobre uma folha de papel debaixo de uma chuva intensa[vii], mostrando até à evidência uma certa impossibilidade ou, dito de outro modo, um grau zero da escrita que já se adivinhava em Pense-Bête. Que este filme tenha sido realizado no quadro da sua ficção museológica, com a legenda da águia imperial da arte em segundo plano é ainda mais esclarecedor.

Um sinal histórico da tensão entre arte e técnica pode encontrar-se no facto de às artes plásticas ter sido recusada a atribuição de uma musa inspiradora. Tendo a pintura e a escultura durante muito tempo sido consideradas como saberes artesanais, foi graças a um longo processo, que se iniciou ainda no Renascimento, que essas disciplinas se guindaram à dignidade das outras artes. Alguns vêem no museu a sua vingança. É a instituição museológica que ajuda a construir a ficção da arte no singular e não admira por isso que Broodthaers tenha escolhido precisamente o museu e as convenções que lhe são próprias para sustentar a sua ficção institucional. Uma ficção dentro da ficção, uma mentira sobre o engano, ou um modo de iluminar a verdade da mentira da nascença e permanência de um certo entendimento celibatário da arte. Por diversas vezes, Broodthaers viria a referir-se a este carácter fictício, de um engano e de uma mentira conscientes e abertas ao jogo com o público da arte:

O "Musée d'Art Moderne, Département des Aigles" é muito simplesmente uma mentira, um engano. Mas ele sobrevive há já quatro anos no seio de manifestações das mais diversas: em publicações, em entrevistas, em postais dos correios, em verdadeiros objectos de arte, em quadros, em esculturas e em objectos de publicidade.

Falar do meu museu equivale a falar da arte e, desse modo, a analisar o engano. O museu normal e os seus representantes colocam simplesmente em cena uma forma de verdade. Falar deste museu equivale a discorrer sobre as condições desta verdade.

Há uma verdade da mentira.

[…]

Quando uma obra de arte encontra a sua condição na mentira ou no engano, é ainda uma obra de arte? Não tenho a resposta.

[…]

O museu fictício tenta pilhar o museu autêntico, oficial, para assim atribuir força e verosimilhança à sua mentira. É igualmente importante descobrir se o museu fictício lança um novo dia sobre os mecanismos da arte, do mundo e da vida da arte. Com o meu museu eu coloco a questão. É por isso que não tenho necessidade de dar a resposta. […]

Talvez a única possibilidade para mim de ser um artista seja a de ser um mentiroso […]..[viii]

No fundo, Marcel Broodthaers faz uso as convenções que regem essa construção ficcional (entendendo aqui ficção no seu sentido mais lato) que acaba por ser qualquer museu — instrumento implacável da autonomização e singularização da arte — para criar uma outra ficção (agora já num sentido mais estrito). Por um lado, utiliza esse carácter ficcional do seu museu para questionar uma ontologia da arte demasiado centrada na fractura exposta pelo seu FINE | ARTS; por outro, usa-o para defender a sua própria obra da implacável morbilidade associada à sua eventual institucionalização. Trata-se então de jogar em dois tabuleiros em simultâneo: no plano ontológico são o passado e o presente da arte que se vêem questionados; em relação à sua obra, é sobretudo um lance de antecipação do seu destino.

Nos quatro anos da sua existência, o Musée d’Art Moderne, Département des Aigles irá ocupar diversos locais, como se de um squatting artístico se tratasse, uma ocupação temporária que subvertia as noções de temporalidade e perenidade associadas à arte. A ficção vai ser utilizada como situação (e não como método), como Broodthaers gostava de lembrar, utilizando a fugacidade e a impermanência como instrumentos de acção. Não havendo aqui propriamente uma narração, sente-se a presença de uma narrativa. Uma narrativa que se foi construindo e presentificando de uma forma quase performativa. É assim que, por exemplo, durante a estadia da Section XIXe siècle na rue de la Pepiniére, Broodthaers realiza uma viagem itinerante do seu museu até Waterloo, por altura do bicentenário do nascimento de Napoleão. Essa viagem ficará documentada na segunda parte do filme Musée d’Art Moderne, Departement des Aigles, Section XIXe Siécle, em que podemos ver Broodthaers a carregar uma caixa vazia num camião e a fazer a viagem de Bruxelas a Waterloo apenas para a descarregar. Ou então, de um modo mais evidente, quando em Agosto de 1969 constrói nas areias da praia de Le Coq a Section Documentaire do seu Museu, que duraria apenas o tempo de uma baixa-mar.

O nosso entendimento é o de que apenas a flexibilidade dos mundos ficcionais admitia este empreendimento em toda a sua extensão. A capacidade de trabalhar num plano em que se suspendia momentaneamente a realidade, criando um universo apropriado à instauração de um mundo paralelo, ao mesmo tempo distante e próximo da realidade, só no quadro de um dispositivo ficcional era concretizável. A aceitação da convenção da ficcionalidade que, neste caso, adverte claramente o público da arte que se encontra perante uma instituição fictícia, uma mentira deliberada, permite a Broodthaers manipular o Musée d’Art Moderne a seu bel-prazer. Por outro lado, como Thomas Pavel (1986) procurou demonstrar, a inexistência de fronteiras rígidas entre ficção e realidade abre a possibilidade de um conjunto vastíssimo de contaminações. Poderíamos também argumentar que essa condição de suspensão temporária da descrença, ou pelo menos de uma abertura ao inesperado, é apanágio da arte de um modo geral. Bom, mas no contexto de uma ficção institucional como a de Broodthaers, o potencial existente no duplo encerramento de uma ficção — uma circularidade interna que leva a narrativa a encerrar-se em si própria; e uma circularidade externa consubstanciada na introdução do museu fictício exactamente no corpo do museu real — parece de uma outra ordem bem mais complexa e que julgamos obedecer mais a uma lógica própria dos dispositivos ficcionais do que aos mecanismos específicos da arte. A ideia de uma construção artificial, característica de qualquer ficção, é apontada por Benjamin Buchloch (1996) como a forma mimética do Musée de Broodthaers antecipar o seu destino último, num trabalho de resistência ao processo de mitificação. É Roland Barthes que oferece o argumento, através do seu conceito de mitificação secundária (1957, pp. 200-205)[ix]. E é também aí que poderemos encontrar mais uma sustentação para a implosão da escrita que dá origem à obra plástica de Marcel Broodthaers; mais precisamente a ideia de uma certa radicalidade da subversão da escrita, vista como um modo de negação da literatura como sistema mítico. O museu de Broodthaers é ainda a continuação dessa viagem, através da criação de um campo gravitacional único onde palavras, imagens e objectos podiam finalmente ser destituídos da sua significação. Talvez por isso a figura de Mallarmé fosse tão importante para Broodthaers, ao ponto de este o considerar a verdadeira fonte de toda a arte contemporânea[x].

Para Broodthaers a sua ficção era sobretudo, como vimos, um instrumento para entender a realidade, mas também aquilo que ela esconde[xi], o que apenas se alcançaria graças ao feliz encontro entre duas ficções. Mas julgamos que é na definição de Blanchot para a narrativa ficcional romanesca que podemos fixar o principal efeito atractor dos disposiitivos ficcionais, assim como a sua aproximação aos mecanismos do fazer artístico: “mudar incessantemente de direcção, ir como que ao acaso e para fugir a qualquer objectivo, num movimento de inquietação que se transforma em distracção feliz […]” (1959, pp.13-14). Foi talvez esta atracção por uma metáfora da deriva que levou Marcel Broodthaers a imaginar, em 1971, Project pour un musée sur une île déserte, Ile du Musée e Project pour une île déserte sur le Rhin: ILE DU MUSÉE, dois pequenos projectos em que idealiza alguns modelos para um museu (o seu Musée?) que iria ter a sua existência numa barcaça à deriva em pleno Reno. Se quisermos é nessa deriva tão característica da ficção que se encontra o coup de dés que representava para Broodthaers a única esperança para o seu trabalho: “Sim, encontrá-lo [o acaso] , pois ele volatiliza-se como um nada! Não o podemos circunscrever, não a ele. O acaso é finalmente a única coisa, o único vislumbre de esperança que existe num empreendimento como este.”[xii] Será nessa metáfora da iha deserta, e seguindo o pensamento de Deleuze (2002) que encontramos de novo a casa de sonho do colectivo de que falava Benjamin, já que geografia e imaginário se confundem nessa imagem de um lugar fora dos lugares, quer se trate da ilha à deriva (por separação de um continente), ou da ilha originária (por aparecimento radical do fundo dos oceanos). E podemos acrescentar mesmo que é aí que as essências indefinidas da arte e da ficção se encontram:

A ficção persegue constelações de objectivos com uma determinação inigualável e mutável, insistindo tanto sobre um objectivo, como sobre um outro, abandonando os projectos antes de os ter terminado, conduzindo correctamente operações secundárias no exacto momento em que as principais falham, obtendo pelo acaso aquilo que foi recusado pelo labor. Se os produtos da ficção transportam a marca da instabilidade, isso vem da multiplicidade de fins perseguidos, da multiplicidade de meios estruturais colocados ao seu dispor para os atingir, da falta de relações estáveis entre estrutura e fins, ou de todos estes factores reunidos (Pavel, 1986, pp. 182-183).

E este foi também o estranho percurso do Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, entre 1968 e 1972, ao ponto de as suas incompletude e inconsistência terem permitido a descolagem para um mundo autónomo, juntando origem e destino num mesmo universo, de tal modo que Broodthaers intuiu aí um comportamento próximo das leis da biologia que se lhe teria tornado difícil de controlar:

Ele [o empreendimento do Musée d’Art Moderne, Département des Aigles] afastou-se para iniciar uma vida autónoma. Resumindo, o fenómeno clássico da arte. Inventamos qualquer coisa que acreditamos estreitamente ligado a um acontecimento real que se produz na sociedade e então essa qualquer coisa começa a levar uma vida autónoma, a evoluir e a produzir as suas próprias células. Uma espécie de processo biológico é então desencadeado na arte e o artista tem enormes dificuldades em controlá-lo. […] As ideias começam a desenvolver-se como células vivas. [xiii]

Mas o único garante desta sistema biológico, desta situação ficcional, teria de passar pelo seu encerramento definitivo, pela manutenção de uma mobilidade interior baseada na efemeridade, abandonando o Musée ao seu próprio destino, às ideias que tinham agora vida própria. E se Broodthaers cedo se apercebeu dessa necessidade — A Section Financière Musée d’Art Moderne à vendre 1970-71 pour cause de faillite, apresentada em finais de Outubro de 1971 na Feira de Colónia era já, muito provavelmente, um indicador dessa vontade —, revelada pelo seu cuidado com os mecanismos de absorção institucional das suas obras, foi apenas no contexto da sua participação, em 1972, na Documenta 5, em Kassel, que deu por finda a narrativa iniciada na rue de Pepiniére, em Bruxelas. Convidado a participar na secção intitulada Mitologias Pessoais e organizada por Harald Szeeman, Broodthaers apresenta duas estruturas distintas do seu Musée d’Art Moderne, a Section Publicité e a Section d’Art Moderne. Esta última consistia de uma inscrição a branco sobre um rectângulo negro pintado no centro da sala e rodeada por quatro cordões do tipo utilizado comummente nos museus. Na inscrição podia ler-se Privat Eigentum/Private Property/Propriété privée. Nas paredes da sala pintou ainda a preto sobre fundo branco as seguintes inscrições em francês, inglês e alemão: Direction/Vestiaire/Caisse/ Secrétariat, Musée d’Art Moderne/Département des Aigles/Section Art Moderne. No vidro da janela, lia-se a inscrição Musée-Museum a partir do exterior, e Fig.0 a partir do interior. O lance derradeiro do Musée d’Art Moderne deu-se a 15 de Agosto (a exposição encerrava apenas em Outubro). Descontente com os resultados do trabalho, e querendo reafirmar a irredutibilidade do seu Musée d’Art Moderne, mas também aquilo que entendia como a capacidade de subversão da arte, Broodthaers substituiu a inscrição no centro da sala pelos verbos Écrire Peindre Copier Figurer Parler Former Rêver Echanger Faire Informer Pouvoir, mandou cobrir as inscrições das paredes e fez pintar numa delas, em letras douradas, Musée d’Art Ancien Département des Aigles, Galerie du XXe Siècle. Numa das paredes desenhou ainda um pequeno barco e escreveu por baixo Le noir c’est la fumée. A escolha de um grupo de verbos como inscrição derradeira do seu Musée é significativa de uma vontade de esconjurar o fim, em particular o último — Pouvoir —, que parece garantir um permanente estado de potência para a arte.

Quando, em 1974, lhe perguntaram — finalmente, é director de que museu? —, Marcel Broodthaers pôde, por isso mesmo, responder — de nenhum[xiv].

Notas:

[i] Uma leitura da correspondência de Flaubert à época, como Donato não de cansa de recordar, esclarece-nos de imediato sobre o labirinto de leituras em que se teve de enredar para escrever Bouvard et Pécuchet.

[ii] Para esta questão em particular, ver o texto Postmodernism’s Museum Without walls, de Rosalind Krauss.

[iii] Para uma desmontagem mais precisa desta ideia presa em demasia ao mito da originalidade das vanguardas e que parte do pressuposto de que existe um primeiro momento de verdade com as vanguardas históricas e um segundo momento, com as neovanguardas, de pura repetição acrítica dos lances das primeiras (como nas teses de Peter Bürger), ver o livro The Return of the Real, de Hal Foster. Aí, tendo como base as noções de paralaxe e acção diferida, Hal Foster lança sobre esta discussão da morte das vanguardas uma interessante reviravolta. As duas noções, que estruturam toda essa releitura, servem um entendimento das relações entre vanguardas e neovanguardas distante das visões historicistas e propondo modelos diferentes de causalidade, temporalidade e narratividade.

[iv] “Quem quer que fosse [o espectador das suas obras], até ao presente, ele apercebia o objecto como uma expressão artística ou como curiosidade. «Olha, livros metidos em gesso!». Ninguém teve a curiosidade do texto, ignorando se se tratava do enterro de uma prosa, de uma poesia, de tristeza ou de prazer. Ninguém se sentiu impressionado pelo interdito. Até esse momento, eu vivia praticamente isolado do ponto de vista da comunicação, sendo o meu público fictício. Repentinamente, ele tornou-se real […]” — Marcel Broodthaers, 1974 (in Marcel Broodthaers, Paris, Jeu de Pomme, 1991, p.58).

[v] Marcel Broodthaers, 1974 (idem, p.248).

[vi] Para esta questão em particular, ver o excelente ensaio de Rosalind Krauss A Voyage On The North Sea: Art In The Age of the Post-Medium Condition (London, Thames & Hudson, 1999).

[vii] A ideia de um dilúvio aniquilador, mas também a de um dilúvio redentor e potenciador de um recomeço.

[viii] Marcel Broodthaers, 1974 (op. cit., p.229).

[ix] Curiosamente, o exemplo literário escolhido por Barthes é mesmo o Bouvard et Pécuchet de Flaubert…

[x] “Mallarmé é a fonte da arte contemporânea… Ele inventa inconscientemente o espaço moderno” — Marcel Broodthaers, 1970 (idem, p.229). Broodthaers irá mesmo, em 1969, dedicar-lhe uma exposição: Exposition littéraire autor de Mallarmé (Galerie MTL, Bruxelas).

[xi] “Uma ficção permite apreender a realidade e ao mesmo tempo aquilo que ela esconde” — Marcel Broodthaers, 1973 (idem, p.227).

[xii] Marcel Broodthaers, 1972 (idem, p.222).

[xiv] Entrevista de Ermeline Lebeer a Marcel Broodthaers, 1974 (in BUCHLOH, Benjamin H. D., Broodthaers: Writings, Interviews, Photographs, Cambridge (Mass.) and London, The MIT Press, 1987, pp. 39-48).

Bibliografia:

ADORNO, Theodor W.,

1964 Prisms (Studies in Contemporary German Social Thought), Cambridge (Mass.) and London, The MIT Press, 1983

BARTHES, Roland

1957 Mitologias, Lisboa, edições 70, 1997

BENJAMIN, Walter

1982 Paris, Capitale du XIX Siècle. Le Livre des Passages, Paris, Cerf, 2000

BLANCHOT, Maurice

1959 O livro por vir, Lisboa, Relógio d’Água, 1984

BORJA-VILLEL, Manuel J. e COMPTON, Michael

1997 Marcel Broodthaers. Cinéma, Barcelona, Fundació Antoni Tápies, 1997

BUCHLOH, Benjamin H. D.

1987 Broodthaers: Writings, Interviews, Photographs, Cambridge (Mass.) and London, The MIT Press.

1990 "Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions", in October: The Second Decade, 1986-1996, Cambridge (Mass.) and London, The MIT Press, 1997, pp. 117-155

1996 "Los Museos fictícios de Marcel Broodthaers", Revista de Occidente nº 177, Madrid, Fundación José Ortega e Gasset, Fevereiro de 1996, pp. 47-64

2000 Neo-Avantgarde and Culture Industry: Essays on European and American Art from 1955 to 1975, Cambridge (Mass.) and London, The MIT Press

BÜRGER, Peter

1974 Teoria da Vanguarda, Vega, Lisboa, 1993

CRIMP, Douglas

1993 On the Museum’s Ruins, Cambridge (Mass.) and London, The MIT Press

DABIN, Véronique e DAVID, Catherine

1991 Marcel Broodthaers, Paris, Jeau de Paume

DELEUZE, Gilles

2002 L’île désert et autres texts – Textes et entretiens 1953-1974, Paris, Les Éditions de Minuit

DONATO, Eugenio

1993 The Script of Decadence: Essays on the Fictions of Flaubert, New York, Oxford University Press

FOSTER, Hal

1996 "The Archive Without Museums", October 77, Cambridge (Mass.) and London, The MIT Press, Summer 1996, pp. 97-119

FOUCAULT, Michel

1967 "De Outros Espaços", trad. de Pedro Moura, E-zine Vector, Série a, 1998 [http://www.virose.pt/vector/periferia/foucault_pt.html]

1976 «Un 'Fantastique de Bibliothèque'», in Dits et Écrits I, 1954-1975, Paris, Éditions Gallimard, 1994, pp. 321-353

FOSTER, Hal

1996 The Return of the Real, Cambridge (Mass.) and London, The MIT Press

KERMODE, Frank

1966 A sensibilidade Apocalíptica, Lisboa, Século XXI, 1997

KRAUSS, Rosalind

1996 "Postmodernism’s Museum Without walls", in AAVV, Thinking about Exhibitions, New York, Routledge, 1996, pp.341-348

1999 A Voyage On The North Sea: Art In The Age of the Post-Medium Condition, London, Thames & Hudson

MALRAUX, André

1947 Le Musée Imaginaire, Paris, Gallimard, 1996

NANCY, Jean-Luc

1994 Les Muses, Paris, Gallimard

PAVEL, Thomas

1986 Univers de la Fiction, Paris, Éditions du Seuil, 1988

|